編者按

黃河之水天上來!

寧夏,得其恩澤,這片古老而又年輕的土地,以其獨有的方式,訴說著與水共生共榮的傳奇。

寧夏,黃河流經的397公里,見證了這方天地的滄桑巨變,也孕育了這里燦爛的文化和旺盛的生命力。

寧夏,自古到今,和水的故事綿延不息。人們拿出重整山河的慨然志氣,書寫了一部部磅礴壯闊的史詩。

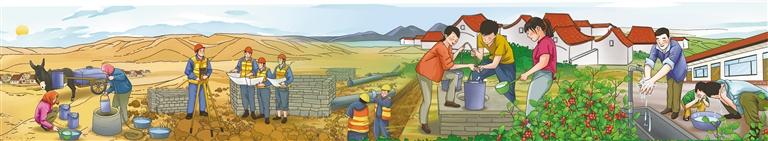

水,是生存的命脈。寧夏中南部山區,溝壑縱橫,干旱少雨,貧窮一度成為這里的代名詞。在“干癟”的土地上,寧夏人民以堅韌不拔的意志,誓教日月換新天。從“苦咸水”到“幸福水”,每一口甘醴的背后,都是寧夏人與水的不解之緣。

水,是奔騰的希望。自秦漢起,寧夏平原上的秦渠、漢渠便開始孕育滋養這方土地。寧夏回族自治區成立之后,引黃灌溉篇章更是翻開了嶄新一頁——隨著青銅峽水利樞紐工程的落成,寧夏無壩引水的歷史一去不返。

水,是珍貴的點滴。面對水資源的先天不足,寧夏沒有選擇等待,而是在點滴之間念好“節水經”,做活“水文章”。作為全國第一個實行“四水四定”的省區,寧夏確定了一系列評價指標、重點任務,還有100項水利工程。

水,是流動的精靈。水流所經之地,潤萬物而利它。賀蘭山下果園飄香、沙湖濕地鷺鳥翔集、產業園里稻漁共生、寧夏葡萄酒香飄世界……黃河溫和地流過塞上大地,人們在它的庇佑下安居樂業。

歲月的長河里,寧夏人民用勤勞和智慧,讓每一滴水都迸發出澎湃動能,書就了一部點“水”成“金”的傳奇。

歷史的筆觸下,寧夏與水的故事還在繼續!

第一篇章

水潤心田 甘之如飴

翻開史料,沿著人飲解困的歷史長河溯流而上,探尋寧夏這片土地與水之間的不解之緣。寧夏,這片被黃河深情擁抱的沃土,與水的故事從未停止上演……

寧夏中南部山區的溝溝岔岔、干山枯嶺,銘記著無數水利人的足跡。串起它們的,有百萬西海固群眾的眼淚、期盼,有水利人的青春、理想、奉獻,更有山區悠長而動人的人飲解困史。

“追著水過活”的日子已經終結

紅耀村,位于西吉縣縣城西北部的紅耀鄉,屬干旱苦水區。往昔,紅耀村“一碗油換不來一碗水”,水資源極度稀缺,說媳婦,一聽說這個地方都不愿意嫁過來。

“在我小時候,凌晨四五點就得爬起來排隊挑人畜混用的泉水,如果遲一會兒,水就沒了。”紅耀村黨支部書記謝世波說。

缺水帶來的“苦焦”,不僅是紅耀村村民的痛苦回憶,更是紅耀村所在的西吉縣擺脫貧困最大的絆腳石。西吉縣將攻克“水之困”作為改善民生、決戰決勝脫貧攻堅的重中之重常抓不懈。農村飲水解困、農村飲水安全、寧夏中南部城鄉飲水安全等系列工程的實施,讓西吉縣農村7.4萬戶31.6萬人喝上了“擰開龍頭嘩嘩流”的自來水。

曾經,洗個熱水澡對紅耀村的孩子們來說是一種奢望,如今,這一切已成為日常。西海固貧困農村群眾徹底告別了吃窖水、山邊泉飲水的歷史,現在只需輕輕一擰水龍頭,安全、潔凈的自來水便汩汩而出。

一定要把寧夏的水利搞上去

1950年5月,24歲的李識海從國立西北農學院水利系畢業分配到寧夏水利局工作,之后便全身心投入到改天換地的水利建設熱潮當中。數十年時間,李識海跑遍了寧夏的山山溝溝,親眼見證了寧夏水利事業的發展,寧夏各縣鄉村排水溝的開挖、渠道的整治、水庫的建設、揚水工程的興建,都留下了他的足跡。

寧夏清水河流域中下游的河谷川塬上,南北長165公里,東西寬11公里的地區,干旱少雨。群眾缺衣少食,長期處于極度貧困之中,吃糧靠返銷、吃水靠拉運、生產靠貸款、花錢靠救濟。李識海暗下決心,“沒有水,這里的現狀沒法改變,一定要把寧夏的水利搞上去。”

1978年6月,固海揚水工程動工興建,李識海擔任總工程師。施工區域地質構造復雜,周圍全是沙地。沒有起吊設備,工程師們就想辦法,設計出“拔桿”,盡一切可能用人工的土法子克服重重困難。

歷經8年半的艱苦建設,1986年9月3日,隨著固海揚水第一級泵站——泉眼山泵站的成功架起,宣告寧夏第一大揚水工程——固海揚水工程竣工通水。黃河水順著直徑1.6米粗的管道攀高近400米,潤澤了亙古荒原,直到今天,它依然是寧南山區老百姓的生命之源。

匯聚成河滋潤千家萬戶

在寧夏中部干旱帶上,由于干旱少雨,許多人不得不跑到幾十里外去拉水;人們出門不鎖家門,卻念念不忘鎖好水窖;女兒出嫁,要先看對方是否有水窖、水窖里是否有水……

對于許多人來說,轉機是從2000年“大地之愛·母親水窖”項目啟動開始的。由于各級婦聯的精心組織,財政、水利、發改等部門的密切配合,寧夏在同心縣、西吉縣、海原縣等12個干旱縣區建成22657眼“母親水窖”,興修20處小型人畜飲水工程,同時配套硬化21157個集水場,10萬人的飲水難題得到解決。

從基礎安全飲水到水生態、綠色農業、鄉村振興……24年來,“母親水窖”層層提升關注維度,從讓項目地村民“吃上水”到“健康用水”再到“水滋養的幸福生活”,“母親水窖”隨著時代的變化,不斷賦予水在不同時期的價值,帶來了更多有意義的啟發。

從水桶、水缸、扁擔,到水井、土窖、膠泥窖、水泥砼窖,再到如今的水表井、智能抄表終端和手機繳費小程序,這些變化串聯起西海固人與“渴”抗爭的歷程,寧夏以“咬定青山不放松”的精神和勁頭,解決了西海固的“吃水”問題,圓夢數代人的民生期待。

如今,漫步在寧夏的田野鄉間,渠水歡騰,綠樹成蔭,田野蔥綠,一派生態綠洲欣欣向榮的景象。在這片被黃河深情擁抱的沃土上,水與人的故事,正在繼續上演,且將永遠流傳。

第二篇章

大河奔涌 氣貫長虹

水是萬物之母、生存之本、文明之源。

習近平總書記指出,要想國泰民安、歲稔年豐,必須善于治水。

新中國成立以來,寧夏開展大規模水利建設,一個個民生水利工程拔地而起,一股股黃河水默默流淌,記錄著寧夏滄海桑田的歷史變遷,繪就了稻菽千重、瓜果百里的壯闊圖景,孕育了生機勃勃、欣欣向榮的塞上江南。

古渠貫史今 一脈潤千年

黃河流經寧夏397公里,是我國唯一一個全境都屬于黃河流域的省份。今吳忠境內的秦渠是寧夏平原引黃灌溉的開篇之作,秦漢時期已有秦渠、漢渠、漢延渠、唐徠渠等古渠的雛形。

唐代,在漢代古渠基礎上疏浚而成的唐徠渠,流經青銅峽、永寧、銀川、賀蘭、平羅,縱貫銀川平原腹地,全長322公里,是寧夏引黃灌區最大的一條干渠。

古渠流潤,千年一脈。朝代在更迭,但寧夏平原水利建設從未停止過向前邁進的步伐。歷代開鑿的秦渠、漢渠、漢延渠、唐徠渠等引黃古渠至今仍在汩汩流淌、惠澤塞上。

新中國成立后,尤其是寧夏回族自治區成立以來,寧夏的引黃灌溉歷史翻開了新的一頁。1958年,黃河流域第二座水利樞紐工程——青銅峽水利樞紐工程開工建設。該工程的建成,結束了寧夏引黃灌區2000多年無壩引水的歷史。這一時期,灌區進行了大規模擴建改造,初步構建了集灌溉、供水、排水、生態等于一體的灌區工程體系。

繼青銅峽水利樞紐工程之后,作為國家西部大開發十大標志性工程之一的沙坡頭水利樞紐工程于2004年建成。青銅峽和沙坡頭兩大水利樞紐工程猶如兩顆鑲嵌在黃河絲帶上的明珠,豐時調蓄、枯時開源,引出引黃灌區的富庶與繁華。

從20世紀60年代開始,寧夏人民以敢教日月換新天的精神氣概,掀起水利建設高潮。川區大規模整治引黃古渠,大力興建新干渠,開挖排水干溝,推進中低產田改造;山區建設水庫,興建揚水工程,推進梯田建設,全區上下打井窖、改泉水、建工程,疏浚河渠、筑堤置閘,在塞上大地樹起了一座座水做的豐碑。

2017年,寧夏引黃古灌區成功列入世界灌溉工程遺產名錄,這是中國黃河流域主干道上產生的第一處世界灌溉工程遺產。

水往高處流 氣勢貫長虹

大河奔涌,九曲連環。黃河走出甘肅省與寧夏交界處的黑山峽后,進入寧夏,將其一分為二,一半是富庶的北部,一半是干旱貧瘠的西海固。

年降水量遠遠小于年蒸發量的西海固一直有個夢想——黃河水上高原。

黨中央、國務院始終牽掛著西海固人民。1972年,黨中央提出送黃河水到西海固的設想,1978年,固海揚水工程建成運行,拉開寧夏黃河水高揚遠送的序幕。

固海揚水工程,由同心揚水工程、固海揚水工程、固海擴灌揚水工程三個系統組成。目前投運泵站29座,解決了寧夏中南部地區120多萬人口的飲水問題。

在寧夏,解決農村飲水問題,一直是自治區黨委、政府牽掛的重要民生任務。近年來,寧夏全力推進大水源、大水廠、大水網建設,通過北揚黃河水、南引涇河水,接通“大水源”、連通供水網,相繼實施了銀川都市圈城鄉東線、西線供水工程和清水河流域城鄉供水工程、中衛市城鄉供水工程等一批骨干水源工程,初步形成“6+2”骨干水源工程總體布局。目前,工藝先進、高標準建設的農村集中供水工程遍布全區。

2023年,寧夏規劃了“一河三山、三縱兩橫、兩域四帶”的“金鳳銜玉帶”現代水網體系。

今年6月,清水河流域城鄉供水工程與中南部城鄉飲水安全工程實現了聯調聯供,互為備用水源。這兩項重要供水工程的“聯手”,成為寧夏現代水網聯網、補網、強鏈的重要一環。

如今,清水河流域城鄉供水工程和寧夏中南部城鄉飲水安全水源工程共同架起寧夏現代水網工程的“南翼”,與銀川都市圈城鄉東線供水工程、西線供水工程組成的“北翼”振翅,托起幸福生活的源泉。

第三篇章

滴水成金 節水成詩

水,一直是寧夏人的魂牽夢縈,缺水喊渴更是“旱”在這片大地上最沉重的烙印,正是有切膚的經歷,寧夏人更懂得每一滴水的彌足珍貴。

“治水”變“智水” 做好“水文章”

渴是西海固曾經的真相,史籍上“禾麥無收”“民大饑”的記載,比比皆是。沒有水那就引水,寧夏人生生把黃河水上高原這個“癡心夢想”變為現實。渠系所到之處,“東西處處人栽樹,遠近家家水灌田”,塞上山川也從“山光水濁田瘦人窮”刷新成“山綠水清地平人富”。

然而寧夏水資源家底薄,必須算清精細賬,過好緊日子。在農作物下,一場關于水資源的革命正在悄然上演,從漫灌、噴灌、滴灌再到智灌,新的灌溉方式讓水和地從沖突邁向合作。過去,灌溉放水全憑經驗,年底繳費也是“一鍋燴”,如今裝上新閘門后,實現即開即停,配水精準率從70%提高到95%,徹底告別農業“大鍋水”。過去一畝地產500公斤玉米,水費100元左右,如今用上了滴灌和水肥一體化技術,水分、養料直達植物根部,畝產提升到1000公斤,水費卻降到了60元……一套套節水組合技術拳,“打”出一本成效明細賬。寧夏各地大膽布局高效設施農業,將原來小而散的地塊變成了如今的渠相通、路相連、旱能灌、澇能排、漬能降的連片高標準農田,現代化農業設備也能輕松開進田間地頭。盤活的水資源瞬間把天拉長了,把地拉寬了,農民可以在閑時外出務工,閑置的土地也能得到有效利用,實現了農業生產時間、空間上的雙倍增。

如何用更少的水種更多的地,優化種植結構是最有效的節水辦法。近年來,寧夏堅持以水定產,優先將灌區有效灌溉面積建設成高標準農田,壓減灌溉定額超過600立方米的高耗水農業種植規模,構建節水型產業體系。

擰緊“節水閥” 潤澤幸福城

如果說農業在節水上下功夫,工業就要在減排上找辦法。作為寧夏唯一“四水四定”工業園區試點,寧東能源化工基地建設煤化工廢水和礦井水零排放等項目,連續兩年礦井水回用煤化工項目近910萬立方米。規上工業用水重復率達95%,通過污水處理后再利用,每年節水近570萬立方米。寧東基地深入推進水務一體化改革,實現了黃河水、再生水和礦井水三種水源的統一管理和精準配置。

破解缺水難題,城鎮采取了節水降損再循環的路徑,將再生水用于工業生產、市政雜用、生態補水、城市綠化、車輛沖洗等。截至2023年底,銀川市累計利用各類非常規水1.307億立方米,城市再生水利用率達到58.9%。

蓄住天上水,用好黃河水,管住地下水。一個個節水增效的典型案例,是“四水四定”先行先試的生動實踐。目前,寧夏高效節水灌溉率達到57%,農田灌溉水有效利用系數達0.579,首次超過全國平均值;萬元GDP用水量、萬元工業增加值用水量分別較2020年下降22.2%、14.5%;全區64%的縣(區)建成全國節水型社會達標縣(區),93%的公共機構、60%的高校建成節水型單位……

激活“水經濟” 開啟新篇章

黃河水之于寧夏川,猶如湯與饃。寧夏以有限的黃河水,保障720余萬人的生產生活。2021年,寧夏在沿黃九省區率先探索用水權改革,并將其作為賦能黃河流域生態保護和高質量發展先行區建設的關鍵一招。

農村用水原是本“糊涂賬”。寧夏過去按土地面積收水費,一些鄉村通過少報面積少繳水費,而且“水從門前過,不用便是錯”的想法根深蒂固。水權確權后,土地透明了,用水也透明了。節水成為用水戶腦中緊繃的“一根弦”,灌一畝地水量就那么多,用完了就要“買指標”。水從節余區域流向極端緊缺區域,緩解部分地區灌溉水量不足難題。

工業也有了用水底線,“交水費就能用水”的日子一去不復返。寧夏全面排查直接從河流湖泊、地下取水的無證“黑戶”企業、公共供水管網內無用水權企業,全區3701家工業企業用水臺賬全面建立,4.9億立方米工業用水全面確權。水權確權以總量和效率的紅線,倒逼用水戶認清用水上限,讓量水生產逐步深入人心。

隨著改革由點及面不斷深入,2023年6月,寧夏全面推動落實“四水四定”,研究制定六大板塊40項具體指標,促進城市發展、產業布局、土地利用等與水資源承載能力相適應、相協調。

要惜水如金,也要以水換金。改革盤活了水資源,水的定義也在悄然發生轉變,從“幸福水”到“水資產”,水在交易平臺展現出巨大價值。用水大戶去專屬水市場購買用水權,用于新建項目和擴大規模。在寧夏農墾前進農場里,兩萬畝農田披上綠紗,經過高標準改造和新技術應用,這里每畝地將省出一半以上的水。在專屬的交易平臺上,農場節余的600萬立方米水,被兩家缺水企業購得用于保障生產。

像這樣的“水交易”,在市縣間、灌域間、行業間、用戶間陸續打通,水如同商品一樣明碼標價,開啟了增值之路。農業節約的水跨行業、跨地域交易,解了工業之“渴”,流動的黃河水成了支撐高質量發展的動力源。自2021年以來,全區共完成用水權交易339筆,交易水量2.53億立方米,金額5.02億元。特別是2023年11月,寧夏以1800萬元成功購得四川出讓的1500萬立方米用水權,成為全國首單跨省區域水權交易。正是有了政府、市場“兩只手”齊發力,不斷深化用水權改革,節水和增效之間形成了同頻共振。

寧夏構建用水權市場化交易機制,探索與金融單位聯合搭建“水銀行”收儲交易等水融資服務平臺,用水權也能做質押貸款。目前,寧夏20個縣(區)及寧東能源化工基地、33家銀行開展用水權質押、授信、貸款實際案例41筆,共發放貸款6.46億元,推動用水權收儲和交易規范化、市場化運作。

水活萬業興,寧夏以水為筆、以水為脈,將塞上大地的每一根毛細血管都相互連通,為行走于其間的人、事、物提供無限澎湃的水動能……

第四篇章

大河湯湯 流潤沃野

作為全國水資源較為匱乏的省份之一,寧夏人均水資源占有量明顯低于全國平均水平。寧夏人渴望水,在溝壑縱橫的深山里挖窖儲水,在飛沙走石的荒灘上開渠引水,在干旱貧瘠的鹽堿地上興修水利以利灌排……

有了水,寧夏人便有了改天換地的底氣;用好水,寧夏人能書寫脫貧致富的奇跡。放眼如今的寧夏,已經從根本上解決了“飲水之困”。而如何“借水致富”,成為寧夏高質量發展過程中逐步攻克的新命題。

牛羊喝了甜水肯上膘

位于六盤山西麓的西吉縣,平均年降水量414毫米,水面蒸發量890毫米,人均水資源量僅為209立方米。

從興建飲水解困工程、泉水改造和集雨工程,到今年9月調試的固海擴灌揚水更新改造(西吉供水)工程,西吉縣水利工程“四級跳”,實現黃河水、涇河水與本地庫井水聯調聯用,47萬多西吉人用水有了“三保險”,被水絆住的勞動人口得以謀生,被水困住的畜牧養殖得以解困,被水遏制的產業思路得以暢通。

如今,水不再是問題的西吉縣,肉牛養殖規模高達55萬頭,種植優質飼草45萬畝,調制飼草200萬噸,培育存欄萬頭養殖示范鄉鎮13個,千頭以上養殖示范村95個,建成“出戶入園”肉牛養殖園區27個,畜牧業發展前景廣闊,成為富民支柱產業。

與此同時,西吉縣依托得天獨厚的自然條件,積極拓展農業產業結構,構建了涵蓋芹菜、甘藍、辣椒、西藍花、番茄等多種蔬菜的生產基地,總面積逾15萬畝,年產鮮菜量突破70萬噸大關,為區內外市場供應豐富多樣的綠色食材。

放眼望去,這不僅是西吉的故事,更是西海固乃至整個寧夏地區在水困中突圍、在逆境中奮起的生動寫照。

鹽堿地“游”出魚蝦蟹

眼前的賀蘭縣常信鄉碧波萬頃、風光無限,但把時間的指針撥回數十年前,這里卻是一片“瘦地”。常信鄉一直有種植夏季水稻的傳統,由于基礎設施落后,加之嚴重的土壤鹽堿化問題,導致當地所產水稻產量低微,農民收益甚微。

轉折點出現在20世紀80年代,借助世界糧食計劃署援助中國的“2814項目”,寧夏采取了“以漁治堿”的創新策略,成功地將這片沉睡千年的鹽堿地轉變為生機勃勃的適水養殖地。

南美白對蝦是寧夏最成功的海水生物馴化案例之一。僅在賀蘭縣,2024年南美白對蝦池塘養殖面積為290畝,設施溫棚養殖面積為173019.24平方米,工廠化車間養殖面積為8890平方米,預計今年養殖總產量為87.25噸。

為了使本地生產的“陸地海鮮”走得更遠,賀蘭縣積極做優深加工、延長產業鏈,探索適水產業新的經濟增長點。此外,賀蘭縣大力發展“漁光一體”的立體漁業養殖方式,單位土地面積經濟價值顯著提升,實現土地資源的高效利用和綠色發展。如今,賀蘭縣已經成為西北地區最大的水產品集散中心,躍身成為西北適水產業第一縣及國家級水產健康養殖和生態養殖示范區。

賀蘭縣的華麗轉身,是寧夏傳統農業產業轉型和適水產業發展的生動實踐。如今,整個寧夏漁業面積達50萬畝,水產品年產量17.5萬噸,漁業經濟總產值47億元,漁業農民年人均純收入20140元。在西北五省區,寧夏的人均水產品占有量和畝均單產均位居第一。

戈壁灘長出“紫色夢想”

夏日,賀蘭山東麓,郁郁蔥蔥的葡萄藤爬滿了支架,宛如綠色的波浪,激起一簇簇紫色的浪花。與此同時,賀蘭山東麓葡萄長廊唯一可靠水源——西干渠,正將生生不息的黃河水,注入葡萄種植區。

經過30多年的持續發展,賀蘭山東麓已成為我國最大的釀酒葡萄集中連片種植區,世界公認的葡萄酒“黃金產區”。曾經的戈壁荒灘,如今鋪展開一幅葡萄藤編織的綠色發展畫卷:253家酒莊和種植企業、年產葡萄酒1.4億瓶,年接待游客超過200萬人次……

在黃河母親的慷慨供養下,寧夏深入實施特色農業提質計劃,大力發展葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、灘羊、冷涼蔬菜“六特”產業,先后出臺一攬子扶持政策,有力保障了產業效益和農民收益。2023年,寧夏“六特”產業產值達569.73億元,占全區農林牧漁業總產值的64.3%,為全區一產增加值和農民人均可支配收入增速保持“全國第一方陣”發揮了重要支撐作用。

如今,寧夏正以更加開放的姿態、更加創新的思維,積極探索水資源高效利用與經濟社會可持續發展的新路徑,努力打造黃河流域生態保護和高質量發展先行區,讓黃河水永續成為造福寧夏人民的幸福之源。(記者 田麗 張蕾 李衛東 馬麗 李雅蓉)

手繪 李雪